こんにちは、ヨーダです。

定年退職を迎えたある日、「今日は何が食べたい?」と聞かれました。

はて、何が食べたいのか──自分でもすぐに答えられない。長い会社員生活の中で、食事は“お腹を満たすだけの作業”になっていたのです。コンビニ弁当や外食に慣れすぎて、いざ自由に選べと言われても頭の中は真っ白。

妙な空虚感が胸に広がり、「自分は本当に、何を食べたいんだろう?」と考え込んでしまいました。

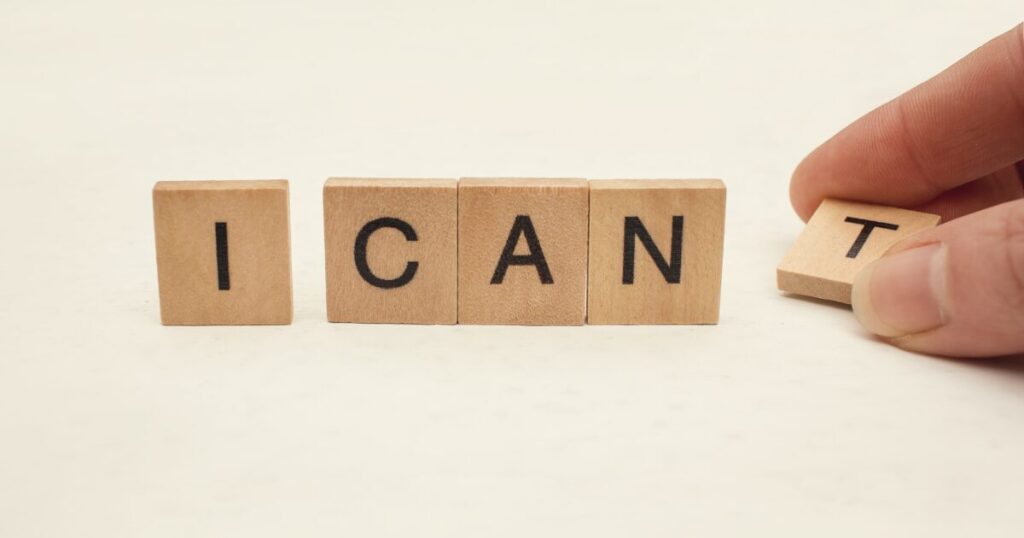

その小さな疑問が、人生の新しい入り口になるとは思いもしませんでした。

包丁を手にしたのは久しぶり。レシピを片手に、たどたどしく切った野菜は曲がりくねり、鍋からは湯気とともに“経験不足”が立ち上る。見た目はイマイチでも、不思議とその一皿は自分を励ましてくれるようでした。

そこから少しずつ、暮らしや心に変化が訪れます。健康を意識するようになり、新しい学びに夢中になり、家族との会話も増えていきました。

定年後の料理は、ただの家事ではなく──自分を取り戻すための、静かで確かな挑戦だったのです。

料理に挑戦することで広がる3つの新しい可能性

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- 健康維持につながる食生活の改善

- 自分で作る達成感と新しい学びの喜び

- 家族や仲間とのコミュニケーションが増える

定年後に料理を始めると、単に「食べるため」だけではなく、生活の質や心の在り方に大きな変化が生まれます。健康面での意識が高まり、学びの楽しさを再発見でき、人との交流も増えるのです。ここでは、それぞれの可能性を具体的に掘り下げていきます。

健康維持につながる食生活の改善

定年後に料理を始めると、まず意識が向くのは健康です。自分で作ると「野菜を増やそう」「塩分を控えよう」といった工夫が自然に生まれます。

私自身、会社員時代は外食や惣菜に頼ることが多く、栄養バランスを深く考えたことはありませんでした。しかし台所に立つようになってからは、旬の野菜や魚を意識して取り入れるようになり、体調が以前より安定してきました。

また、厚生労働省の「食生活指針」では「主食・主菜・副菜をそろえた食事」が推奨されています。自炊はまさにその実践に直結する行動であり、健康寿命を延ばすうえで大きな意味を持ちます【出典:厚生労働省「食生活指針」】。

料理を通じて健康を管理できることは、長いセカンドライフを楽しむための確かな一歩です。

自分で作る達成感と新しい学びの喜び

料理を始めて強く感じたのは「できた!」という達成感です。会社員時代は成果が数字や評価で測られることが多かったですが、料理は完成した一皿がそのまま結果になります。そのわかりやすさが自信につながり、日常に小さな喜びを与えてくれるのです。

さらに、料理は学びの連続です。包丁の使い方や火加減、調味料の組み合わせなど、基礎から工夫まで幅広い学びがあります。私も最初は「弱火ってどのくらい?」「野菜の切り方は?」と戸惑いましたが、YouTubeやレシピサイトが先生になってくれました。動画で実際の手元を確認できるのは初心者にとって大きな安心材料です。

新しい知識や技術を身につける楽しさは、定年後の学び直しとしても魅力的です。心理学でも「新しい挑戦は自己効力感を高める」とされています【出典:バンデューラ A.『自己効力感の社会的基盤』】。料理はその代表的な実践のひとつであり、心を前向きにする力があります。

家族や仲間とのコミュニケーションが増える

料理をするようになると、家族や仲間との会話が自然に増えます。献立を相談したり、「おいしい」と言ってもらえることで交流が深まるのです。

私自身、これまで「食べる専門」でしたが、自分で作った料理を食卓に出すと会話が広がり、食卓の雰囲気が和やかになりました。また、友人や地域の仲間にレシピを教わったり、料理を持ち寄る機会が増えることもあります。

定年後は人とのつながりが希薄になりがちですが、料理はその橋渡し役になります。特にシニア世代にとって、人との交流は健康や生きがいにも直結すると言われています。料理を通じたコミュニケーションは、心を温める大切な習慣になるのです。

初心者でも安心して料理を始められる3つの工夫

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- きっかけは「食べたいものを自分で作ってみる」

- YouTubeやネットレシピを“先生”にする

- 冷蔵庫の中で考えるのではなく、まずはメニューから始める

料理を始める時に一番のハードルは「自分にできるだろうか」という不安です。しかし、ちょっとした工夫を取り入れるだけで、その不安は和らぎます。定年後から料理を始めた私自身も、難しく考えずに「やってみよう」と思えたことが継続のきっかけになりました。ここでは、初心者が無理なく料理を楽しむための工夫を紹介します。

きっかけは「食べたいものを自分で作ってみる」

料理を始める一歩目は、難しく考える必要はありません。「今日はこれが食べたい」と思ったら、自分で作ってみることが最良のきっかけになります。

私自身、退職後に「何が食べたい?」と聞かれて答えられなかった経験がありました。その小さな戸惑いから「じゃあ自分で作ってみよう」と台所に立ったのが始まりです。最初は不格好でも、自分の手で用意した食事は格別の満足感を与えてくれます。

大切なのは「失敗してもいい」という気持ちです。料理研究家の土井善晴さんも「家庭料理は毎日の繰り返しの中で自然と身につく」と語っています【出典:土井善晴『一汁一菜でよいという提案』】。無理にレパートリーを増やそうとせず、まずは好物やシンプルな料理から挑戦することが継続の鍵になります。

YouTubeやネットレシピを“先生”にする

初心者にとって頼りになるのが、YouTubeやレシピサイトです。文章だけのレシピでは分かりにくい火加減や切り方も、動画なら直感的に理解できます。

私も最初は「弱火ってどのくらい?」「ピーマンは縦切り?横切り?」と迷いましたが、動画で手元を見ながら真似をすることで一歩ずつ習得できました。検索すれば和食から洋食、さらにはプロの技まで幅広く学べるのが魅力です。

また、農林水産省の調査によると「料理を自分で作る人ほど食材の選び方や栄養バランスへの意識が高い」ことが分かっています【出典:農林水産省『食生活指針に関する調査』】。無料で使える動画やレシピサイトは、心強い“先生”になってくれるのです。

冷蔵庫の中で考えるのではなく、まずはメニューから始める

「あるもので作る」発想は中級者以上のスキルです。初心者にとってはハードルが高く、私も食材を前にして固まってしまった経験があります。

そのため、最初は「今日はカレー」「今日は味噌汁と焼き魚」といった具合にメニューを先に決める方が安心です。買い物リストも明確になり、余計な迷いがなくなります。慣れてくると余った食材をアレンジできるようになりますが、最初はレシピ通りに作ることが成功体験につながります。

心理学の研究でも「小さな成功体験を積むことが習慣化の近道」とされています【出典:ロック・L.『目標設定理論』】。まずはメニューを決めてレシピ通りに作り、そこから少しずつ応用力を高めていくのが効率的です。

料理習慣で整う3つのライフスタイル変化

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- 朝食作りで自然に早起きできる

- 旬や食材への興味が生活を豊かにする

- 毎日の小さな達成感が心を整える

料理を習慣化すると、生活リズムや心の在り方に変化が訪れます。特に定年後は時間の使い方が自由になる一方で、生活が不規則になりがちです。毎日の料理はその軸を整え、健康的で前向きなライフスタイルを築く助けになります。ここでは、料理習慣がもたらす3つの具体的な変化を紹介します。

朝食作りで自然に早起きできる

定年後は時間に余裕ができる反面、夜更かしや朝寝坊で生活リズムが乱れやすくなります。私も退職直後はつい夜更かししてしまい、朝が遅くなることが増えました。

しかし、朝食を自分で作るようになると「起きて準備しよう」という自然な動機が生まれます。卵焼きや味噌汁といった簡単な料理でも、作るためには起床時間を意識せざるを得ません。その結果、生活のリズムが整い、一日のスタートが前向きになります。

農林水産省の資料でも「朝食をとる習慣は体調維持や集中力の向上につながる」と報告されています【出典:農林水産省『食生活指針』】。朝の台所に立つことは、健康的な一日の基盤を作り、セカンドライフを充実させる大切な行動になるのです。

旬や食材への興味が生活を豊かにする

料理を続けていると「この野菜は今が旬なのか」「どうやって保存すれば長持ちするのか」といった関心が自然と生まれます。私もこれまでスーパーで何気なく選んでいた野菜や魚に、旬や産地の違いがあることを知り、買い物が楽しくなりました。

旬の食材は栄養価が高く、価格も手頃なことが多いため、健康にも家計にもメリットがあります。農林水産省の「食生活指針」でも、旬を意識した食事は心身の健康を支えると示されています【出典:農林水産省『食生活指針』】。

さらに、地域の直売所や市場に足を運ぶきっかけにもなり、外出や人との交流が増える効果もあります。食材への興味が日常を少し豊かにし、生活全体を彩ってくれるのです。

毎日の小さな達成感が心を整える

料理をすると、その日ごとに「完成した一皿」が成果になります。たとえ炒め物ひとつでも「自分で作った」という事実が心に満足感を与えてくれるのです。

私も最初の頃はレシピ通りに作るだけで精一杯でしたが、うまく仕上がった日は一日がスムーズに進む気がしました。心理学の研究でも、小さな成功体験は自己効力感を高め、前向きな気持ちを育むとされています【出典:バンデューラ A.『自己効力感』】。

定年後は仕事で成果を得る機会が減る分、料理は「達成感」を得られる身近な場になります。こうした積み重ねが心を安定させ、日々を整える力となるのです。

無理なく続けるための3つのヒント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- 完璧を目指さず「ほどほど」でいい

- 好きな料理や得意なレシピを増やす

- 写真やメモで記録して小さな成長を楽しむ

料理を習慣にするには「続ける工夫」が大切です。最初から上手に作れなくても、自分なりのペースで取り組めば長続きします。ここでは、定年後に料理を楽しみながら継続するためのヒントを紹介します。

完璧を目指さず「ほどほど」でいい

料理を始めると「見た目をきれいに」「レシピ通りに完璧に」と思いがちですが、それが負担になると続きません。

私も最初は焦がしたり、味付けが薄かったりしましたが、「まあ食べられるから良し」と割り切ることで気持ちが楽になりました。厚生労働省の調査でも「家庭での食事が健康維持に役立つ傾向がある」とされています【出典:厚生労働省『国民健康・栄養調査』】。

大切なのは“ほどほど”を楽しむ姿勢です。結果よりも「作る過程」を意識すれば、料理は無理なく続けられる習慣になります。

好きな料理や得意なレシピを増やす

料理を楽しみながら続けるには、自分が好きな料理や得意なレシピを見つけることが大切です。

最初は一品でも「これなら自信を持って作れる」という料理を持つと安心感があります。私の場合はカレーや野菜炒めでした。繰り返すうちに味付けや盛り付けの工夫が身につき、少しずつバリエーションも広がりました。

得意料理があると、家族や友人にふるまう機会も生まれます。その場の会話や笑顔は、自分のモチベーションを高める最高のご褒美になります。

写真やメモで記録して小さな成長を楽しむ

料理を続けるもう一つのコツは「成長を見える化する」ことです。スマホで写真を撮ったり、簡単なメモを残すだけでも十分です。

私も最初の頃は「前より盛り付けがきれいになった」「味付けが安定してきた」と記録を見返すことで気づけました。小さな変化を確認することで、自信につながり、次の挑戦への意欲がわいてきます。

さらに、写真や記録は家族や友人に見せる話題にもなります。料理を「記録する」こと自体が習慣化の支えになるのです。心理学的にも「可視化による達成感の強化」は習慣化を助けるとされています【出典:ロック L.『目標設定理論』】。

定年後の料理は「自分を整える習慣」

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- 食べるためだけでなく、心を満たす挑戦

- 第二の人生を彩る趣味としての料理

料理は「お腹を満たすため」だけの行為ではなく、心や生活全体を整える力を持っています。特に定年後は、時間の使い方次第で暮らしの質が変わります。自分で作る一皿は、健康管理だけでなく、日常の達成感や家族とのつながりを育むものです。ここでは、料理を“自分を整える習慣”として捉える意味を考えていきます。

食べるためだけでなく、心を満たす挑戦

料理は単に食欲を満たす行為にとどまりません。自分の手で食事を作ることは「自分のために時間を使った」という実感を与えてくれます。

私も初めて料理を作ったとき、見た目は不格好でも達成感で心が軽くなりました。心理学の研究でも「自己決定した行動は幸福感を高める」と示されています【出典:デシ&ライアン『自己決定理論』】。

第二の人生を彩る趣味としての料理

定年後の暮らしでは「何をして過ごすか」が大きなテーマになります。料理はその答えの一つとして、とても有効です。

健康の維持に役立つのはもちろんですが、趣味として取り組むことで日々に彩りが生まれます。新しいレシピに挑戦したり、友人や家族にふるまったりすることで、自分の世界が広がる感覚を味わえるのです。

私自身も料理を続けるうちに、季節の移ろいや食材の変化を楽しむようになり、日常の小さな発見が増えました。内閣府の調査でも「趣味や学びを持つ高齢者ほど生活満足度が高い」と報告されています【出典:内閣府『高齢社会白書』】。

料理は無理なく始められ、長く続けられる趣味として、第二の人生を豊かにする大きな支えになります。

まとめ──定年後の料理がもたらす効果

料理は単なる家事ではなく、第二の人生を豊かにする挑戦です。定年後に台所に立つことで、以下のような効果を実感できます。

- 健康意識が高まる

自炊を通じて栄養バランスを考え、野菜や旬の食材を取り入れる習慣が自然と身につきます。 - 達成感や学びを得られる

一皿を仕上げる達成感や、調理のコツを学ぶ喜びは、日常に前向きなエネルギーを与えてくれます。 - 家族や仲間との会話が増える

料理を通じた交流は、人間関係を豊かにし、孤独感を和らげます。 - 生活リズムが整う

朝食作りを習慣化すれば早起きにつながり、一日の流れが自然と規則正しくなります。 - “自分を整える習慣”として定着する

完璧を目指さず“ほどほど”で楽しみながら続けることで、料理は自分らしい生活リズムを支える習慣になります。

料理は健康・学び・人間関係・生活リズムを同時に整える力を持っています。完璧を求めず、楽しむ姿勢で取り組むことが長続きの秘訣です。小さな一皿が、心と暮らしを整える大きな一歩になるのです。

関連記事

・忙しい社会人でも“3日で音が鳴る”――趣味ギターで人生に小さなワクワクを取り戻すロードマップ

・人生を後悔しないために──「生きてる間にやってみたいこと」を見つける方法と実践リスト

コメント